L’unica spiegazione possibile è che nessun altro sappia fare questa cosa che fa Robert Smith, che fanno i The Cure. Perché se esci dopo 16 anni con un nuovo album e non solo sembra passato un mese, ma addirittura fai un disco destinato a restare negli annali, la spiegazione può essere solo che tu non fai solo della musica, tu sei proprio quella musica lì. Chi altro nella storia del rock ha una riconoscibilità pari a quella dei Cure? Non solo per la voce di Robert Smith, ma anche per quel suono, quella corrente nervosa, quella disperazione, quel buio che spontaneamente emergono da queste note.

A quel punto non conta se sei Robert Smith del 1989, icona della dark music, o Robert Smith del 2024, palesemente invecchiato, ingrassato, col trucco che cola. Non stai suonando qualcosa, stai semplicemente continuando a viverlo.

A me “Songs From A Lost World” ha fatto questa impressione: come se fosse uscito spontaneamente, quasi senza sforzo (e probabilmente non è così, ci avranno lavorato spasmodicamente), come se fosse sempre stato lì pronto da mandare fuori quando il tempo fosse maturo. Questo è decisamente il miglior disco (romantico che ne abbiano prodotta anche una versione in musicassetta) che potrete ascoltare nel 2024, di una statura probabilmente irraggiungibile per chiunque.

Dicono che riprenda addirittura un discorso lasciato aperto con “Disintegration” (1989) e in effetti il suono è quello, il suono adulto dei Cure e il consolidamento dei loro concetti più alti e più cupi. Anche se la farina è del sacco di Robert Smith pare giusto parlarne al plurale, visto che la band è tutto sommato stabile da una dozzina d’anni e presenta musicisti di tutto rispetto a partire da Reeves Gabriels (non proprio uno qualunque), importante per le chitarre di questo lavoro. E del resto, forse anche grazie ai miglioramenti tecnici della registrazione, questo album presenta forse il suono più completo e pieno dei Cure, in tutte le sue versioni, da quella più elettrica (“Endsong”) alle belle aperture a tastiere (“Alone”) e archi (“And Nothing Is Forever”). Niente concessioni a hit da classifica, niente “Inbeetween Days” o “Boys Don’t Cry”. Ma gli otto momenti di questa opera d’arte volano molto più in alto. O sprofondano molto più in basso, dipende da come vi fa sentire questa musica inquieta, nervosa, elettrica e densa di concetti difficili e scomodi, soprattutto dedicati alla fine, quasi una buia elegia del mondo, della band, dello stesso Smith. In realtà sembra già assicurato che ci saranno un tour e almeno un altro album, quindi i numerosi riferimenti a un addio non vanno intesi in senso letterale. Per quanto non sarebbe un brutto commiato, anzi sarebbe il migliore che uno possa mai immaginare quello di “Endsong” (sì, partiamo dalla fine perché la fine è letteralmente sconvolgente): dieci minuti di musica altissima, un falso strumentale che dopo una lunghissima fase elettrica dà spazio alla voce di Robert Smith che ci conferma “It’s All Gone…”.

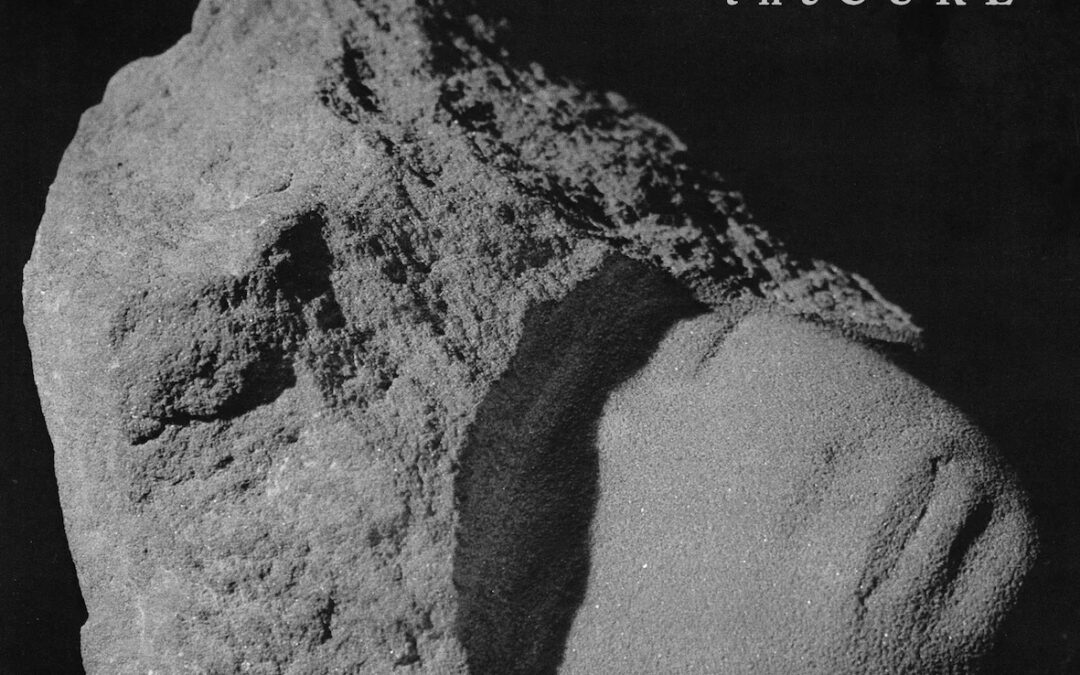

Ognuno di questi otto brani meriterebbe una recensione a sé, ma forse non è neanche giusto. E’ un’opera completa, integrata, tutta percorsa dal disagio (“Warsong”, “Drone:Nodrone”) dalla precarietà (“And Nothing Is Forever”, “A Fragile Thing”), ma per me è soprattutto musica a cui abbandonarsi, per niente rilassati. E’ come quel momento di adrenalina, quella scossa che ti percorre prima di affrontare un pericolo, però esteso per 49 minuti e 15 secondi.